PREFAZIONE

PREFAZIONE

Le prime notizie storiche sulla flora algale bentonica delle coste toscane compaiono in due brevi elenchi relativi alle alghe del mare labronico pubblicati da Jacob Corinaldi (1839a, 1839b) nelle memorie scientifiche dell’Accademia Valdarnese del Poggio di cui l’autore fu prima socio, poi conservatore del museo ed infine presidente fino al 1842. Nato a Ferrara nel 1772, ma vissuto per molti anni a Pisa fino alla sua morte avvenuta nel 1847, questo naturalista cultore della botanica dimostrò un particolare interesse per le alghe marine e per coltivare questa sua passione dedicò molto del suo tempo alla raccolta ed all’allestimento di campioni d’erbario, parte dei quali venivano inviati a colleghi più esperti con i quali aveva stabilito stretti rapporti epistolari.

Un

notevole contributo alla conoscenza della flora algale dell’arcipelago

toscano viene dato nello stesso anno da Moris e De Notaris (1839)

con un dettagliato elenco di macro- e  microalghe

raccolte in Capraia, nell’ambito di una indagine sulla flora

fanerogamica e crittogamica dell’isola. Tra le macroalghe

citate nella lista floristica compare anche una nuova specie indicata

con il binomio Bryopsis tenuissima (= Derbesia tenuissima

(Moris & De Notaris) P. L. Crouan & H. M. Crouan), corredata

della relativa iconografia. Si tratta di una specie tuttora valida

che ha quindi come località tipo l’isola di Capraia.

microalghe

raccolte in Capraia, nell’ambito di una indagine sulla flora

fanerogamica e crittogamica dell’isola. Tra le macroalghe

citate nella lista floristica compare anche una nuova specie indicata

con il binomio Bryopsis tenuissima (= Derbesia tenuissima

(Moris & De Notaris) P. L. Crouan & H. M. Crouan), corredata

della relativa iconografia. Si tratta di una specie tuttora valida

che ha quindi come località tipo l’isola di Capraia.

L’anno successivo Corinaldi (1840) pubblica a proprie spese un ulteriore elenco di alghe, provenienti da raccolte effettuate lungo il litorale livornese e sulle coste liguri, la cui determinazione venne affidata a Meneghini, eminente algologo dell’epoca e docente di botanica presso la Regia Università di Padova. Questo rapporto di collaborazione tra Corinaldi e Meneghini proseguì ulteriormente, come testimoniato da un lavoro di Meneghini (1841) sulle alghe mediterranee. In questo lavoro figurano infatti numerosi reperti provenienti da raccolte effettuate dallo stesso Corinaldi nei dintorni di Livorno e nelle isole dell’arcipelago toscano. Anche se nell’elenco floristico compaiono esclusivamente alghe brune appartenenti all’ordine delle Fucales, per le coste toscane risultano segnalate 5 specie del genere Sargassum e 6 del genere Cystoseira. Negli anni immediatamente successivi Meneghini (1842-43) pubblica una serie di fascicoli sulle alghe italiane e dalmatiche, incrementando ulteriormente il numero di specie algali segnalate sulle coste toscane dato che anche in questo caso parte del materiale esaminato si riferisce a campioni raccolti ancora da Corinaldi e da Pietro Savi, professore di Botanica presso la Regia Università di Pisa.

Meneghini

non fu l’unico algologo di chiara fama interessato allo studio

della flora algale labronica. Anche J. G. Agardh, professore a

Lund ed autore di importanti opere che spaziano dalla tassonomia,

alla morfologia ed alla fisiologia delle alghe, durante un suo

viaggio in Italia effettuato nella prima metà dell’800

fece sosta a Livorno dove raccolse un  certo

numero di campioni. I risultati delle sue raccolte, integrate

con lo studio di campioni d’erbario, furono pubblicati nel

1842 e per la costa livornese risultano complessivamente segnalate

23 entità 5 delle quali descritte come nuove: Bangia

lutea, Bryopsis corymbosa, Bryopsis myura

(= Pseudobryopsis myura (J. Agardh) Berthold), Griffithsia

phyllamphora e G. opuntioides. Gli ultimi 4 taxa sono

specie ancora valide che quindi hanno come località tipo

la costa livornese, mentre Bangia lutea è attualmente

considerata sinonimo di Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye.

certo

numero di campioni. I risultati delle sue raccolte, integrate

con lo studio di campioni d’erbario, furono pubblicati nel

1842 e per la costa livornese risultano complessivamente segnalate

23 entità 5 delle quali descritte come nuove: Bangia

lutea, Bryopsis corymbosa, Bryopsis myura

(= Pseudobryopsis myura (J. Agardh) Berthold), Griffithsia

phyllamphora e G. opuntioides. Gli ultimi 4 taxa sono

specie ancora valide che quindi hanno come località tipo

la costa livornese, mentre Bangia lutea è attualmente

considerata sinonimo di Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye.

Due anni più

tardi ancora Meneghini (1844) e Corinaldi (1844) sempre su materiale

raccolto da Corinaldi, pubblicano nuove segnalazioni per cui risultano

oltre 50 le specie citate per questo settore tirrenico nella Phycologia

Mediterranea di Ardissone (1886), una pubblicazione che

riassume le conoscenze algologiche acquisite fino a quel momento

e nella quale l’autore provvede ad un aggiornamento nomenclaturale

dei diversi taxa segnalati lungo le coste italiane fornendo per

ciascuna specie la lista dei sinonimi e la relativa bibliografia.

Due anni più

tardi ancora Meneghini (1844) e Corinaldi (1844) sempre su materiale

raccolto da Corinaldi, pubblicano nuove segnalazioni per cui risultano

oltre 50 le specie citate per questo settore tirrenico nella Phycologia

Mediterranea di Ardissone (1886), una pubblicazione che

riassume le conoscenze algologiche acquisite fino a quel momento

e nella quale l’autore provvede ad un aggiornamento nomenclaturale

dei diversi taxa segnalati lungo le coste italiane fornendo per

ciascuna specie la lista dei sinonimi e la relativa bibliografia.

Qualche anno dopo Pichi (1888) pubblica un elenco delle alghe toscane, sia marine che d’acqua dolce, realizzato in seguito ad una attenta consultazione dei campioni presenti negli erbari dei musei botanici di Pisa e di Firenze. Le specie elencate appartengono per lo più alle Rhodophyta (106 specie e varietà) ed in misura minore alle Phaeophyceae (8 specie), mentre risultano del tutto assenti taxa appartenenti alle Chlorophyta. Come nel lavoro di Ardissone (l.c.) anche Pichi per i taxa citati riporta la relativa bibliografia, l’elenco dei sinonimi, le località di raccolta ed il nome del raccoglitore. Un piccolo contributo algologico è fornito anche da Tanfani (1890) che, nell’intento di studiare la flora e la fauna di luoghi poco esplorati dai naturalisti che lo avevano preceduto, pubblica una Florula di Giannutri nella quale sono segnalate circa 20 specie, in prevalenza Rhodophyta, ritrovate su quest’isola.

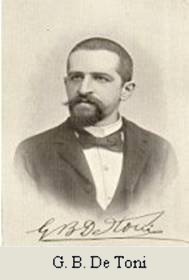

Negli

anni compresi tra il 1895 ed il 1917 De Toni, in contemporanea

con la pubblicazione della fondamentale opera Silloge Algarum

omnium hucusque cognitarum, segnala alcuni nuovi reperti relativi

alla flora algale del litorale livornese e dell’arcipelago

toscano. Nel 1895 pubblica il ritrovamento di Aeodes marginata

(Roussel) F. Schmitz [= Felicinia marginata (Roussel) Manghisi, Le Gall, Ribera, Gargiulo & Morabito] nel porto di Livorno e successivamente, in

collaborazione con Piccone, fornisce un elenco delle alghe dell’isola

del Giglio (Piccone e De Toni, 1900). Sempre in questo periodo

è da evidenziare il contributo di Preda con il catalogo

delle alghe marine di Livorno (Preda, 1897) e con la Flora

Italica Cryptogama, Pars II: Algae”, edita nell’ambito

di una serie curata dalla Società Botanica Italiana (Preda,

1909). Nel primo lavoro, oltre all’elenco floristico, viene

effettuato un primo tentativo di bionomia bentonica con la suddivisione

dell’ambiente marino in cinque zone principali in base alla

profondità. Il secondo tratta esclusivamente il phylum

delle Rhodophyta ma è  comunque

un testo fondamentale in quanto, al pari della Phycologia Mediterranea

di Ardissone (l.c.), riassume in forma monografica le conoscenze

accumulate nel campo dell’algologia mediterranea, facendo

ovviamente numerosi riferimenti a materiale proveniente dalle

coste livornesi e dalle isole dell’arcipelago toscano.

comunque

un testo fondamentale in quanto, al pari della Phycologia Mediterranea

di Ardissone (l.c.), riassume in forma monografica le conoscenze

accumulate nel campo dell’algologia mediterranea, facendo

ovviamente numerosi riferimenti a materiale proveniente dalle

coste livornesi e dalle isole dell’arcipelago toscano.

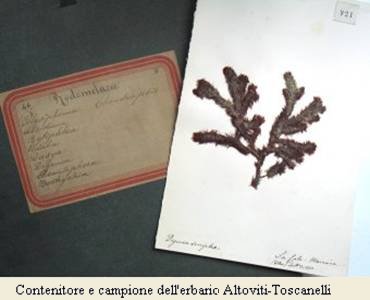

Alla flora marina dell’isola d’Elba è infine dedicato un successivo lavoro di De Toni (1917) nella cui premessa si evidenziano i meriti della Marchesa Vittoria Altoviti Toscanelli, una appassionata naturalista in contatto epistolare con illustri algologi ed in particolare con Ardissone, che durante i suoi soggiorni elbani effettuò numerose raccolte di alghe in località diverse dell’isola realizzando un ricco erbario di campioni perfettamente conservati, attualmente depositato presso la Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Dal contesto delle lettere scambiate con Ardissone emerge il vivo interessamento che essa nutriva per le alghe marine alla cui raccolta ed identificazione si dedicò per molti anni consecutivi; solo la perdita improvvisa dell’unico figlio “valse a fiaccare l’ardore delle sue ricerche” (De Toni, l. c.).

Con

questa pubblicazione di De Toni si conclude la “fase storica”,

un periodo nel quale appassionati raccoglitori e studiosi si interessarono

alla flora algale bentonica delle coste toscane. Dovrà

infatti trascorrere più di mezzo secolo e si dovranno attendere

gli anni 70 per avere ulteriori contributi rivolti allo studio

della flora e vegetazione algale di questo settore tirrenico.

Pignatti e Rizzi Longo (1971-72) danno un nuovo impulso alle indagini

pubblicando una lista

di specie raccolte con dragaggi ed immersioni con A.R.A. in diverse

isole dell’arcipelago. Tali modalità di raccolta facilitano

il reperimento di specie tipiche di ambienti profondi e particolamente

interessanti dal punto di vista fitogeografico; tra i ritrovamenti

più significativi si può citare quello di Laminaria

rodriguezii Bornet, un paleoendemismo mediterraneo, dragato

ad una profondità di 85 metri tra le isole di Pianosa e

Montecristo. L’impiego di A.R.A. nelle indagini bionomiche

apre in effetti nuovi spazi alle ricerche in questo settore e

risalgono a questo periodo una serie di contributi relativi alla

vegetazione algale del litorale labronico (Cinelli, 1969), dell’isola

di Pianosa (Cinelli, 1970) e delle secche della Meloria (Cinelli,

1971) che si affiancano a segnalazioni di alcune specie di nuova

introduzione in Mediterraneo (Cinelli & Sartoni, 1969; Sartoni

& Sarti, 1976). Alcuni anni più tardi, nell’ambito

del “Progetto Mare: ricerca sullo stato biologico, chimico

e fisico dell’Alto Tirreno” promosso dalla Regione Toscana,

Papi et al. (1992) analizzano i popolamenti algali bentonici presenti

nelle diverse isole dell’arcipelago toscano, incluse le Formiche

di Grosseto e lo Scoglio d’Africa, realizzando una sintesi

sia su basi bibliografiche che con l’apporto di nuove raccolte.

Complessivamente vengono segnalati 266 taxa specifici ed infraspecifici

così ripartiti: 187 Rhodophyta, 45 Phaeophyceae e 34 Chlorophyta.

Per ciascuna specie, oltre alla località di raccolta ed

al piano vegetazionale di appartenenza, viene indicato l’elemento

fitogeografico che complessivamente mostra una forte incidenza

di specie atlantiche (32,5%) seguite da quelle mediterranee (23,2%)

e cosmopolite (18,1%), con percentuali minori per gli altri elementi

dello spettro corologico. L’anno successivo Pardi et al.

(1993) incrementano la conoscenza della flora algale di Gorgona

individuando altre 17 specie precedentemente non segnalate, per

cui il totale dei taxa ritrovati nelle acque toscane assomma in

quegli anni a circa 300 specie. Ulteriori contributi (Basso, 1995a,

1995b, 1996; Piazzi et al. 1995, 1999; Rindi et al., 1996; Rindi

& Cinelli, 2000) hanno portato ad un progressivo

aumento del numero di specie tra le quali figurano anche entità

di nuova introduzione (Airoldi et al., 1995; Piazzi et al., 1994;

Rindi et al., 1999; Sartoni & Boddi, 1993, Sartoni et al.,

1995), il cui arrivo è sicuramente facilitato dall’intenso

traffico marittimo che interessa il litorale livornese e l’intera

area dell’arcipelago, per cui nella check-list di Rindi

et al. (2002), risultano segnalati per questo settore tirrenico

460 taxa così ripartiti: 75

pubblicando una lista

di specie raccolte con dragaggi ed immersioni con A.R.A. in diverse

isole dell’arcipelago. Tali modalità di raccolta facilitano

il reperimento di specie tipiche di ambienti profondi e particolamente

interessanti dal punto di vista fitogeografico; tra i ritrovamenti

più significativi si può citare quello di Laminaria

rodriguezii Bornet, un paleoendemismo mediterraneo, dragato

ad una profondità di 85 metri tra le isole di Pianosa e

Montecristo. L’impiego di A.R.A. nelle indagini bionomiche

apre in effetti nuovi spazi alle ricerche in questo settore e

risalgono a questo periodo una serie di contributi relativi alla

vegetazione algale del litorale labronico (Cinelli, 1969), dell’isola

di Pianosa (Cinelli, 1970) e delle secche della Meloria (Cinelli,

1971) che si affiancano a segnalazioni di alcune specie di nuova

introduzione in Mediterraneo (Cinelli & Sartoni, 1969; Sartoni

& Sarti, 1976). Alcuni anni più tardi, nell’ambito

del “Progetto Mare: ricerca sullo stato biologico, chimico

e fisico dell’Alto Tirreno” promosso dalla Regione Toscana,

Papi et al. (1992) analizzano i popolamenti algali bentonici presenti

nelle diverse isole dell’arcipelago toscano, incluse le Formiche

di Grosseto e lo Scoglio d’Africa, realizzando una sintesi

sia su basi bibliografiche che con l’apporto di nuove raccolte.

Complessivamente vengono segnalati 266 taxa specifici ed infraspecifici

così ripartiti: 187 Rhodophyta, 45 Phaeophyceae e 34 Chlorophyta.

Per ciascuna specie, oltre alla località di raccolta ed

al piano vegetazionale di appartenenza, viene indicato l’elemento

fitogeografico che complessivamente mostra una forte incidenza

di specie atlantiche (32,5%) seguite da quelle mediterranee (23,2%)

e cosmopolite (18,1%), con percentuali minori per gli altri elementi

dello spettro corologico. L’anno successivo Pardi et al.

(1993) incrementano la conoscenza della flora algale di Gorgona

individuando altre 17 specie precedentemente non segnalate, per

cui il totale dei taxa ritrovati nelle acque toscane assomma in

quegli anni a circa 300 specie. Ulteriori contributi (Basso, 1995a,

1995b, 1996; Piazzi et al. 1995, 1999; Rindi et al., 1996; Rindi

& Cinelli, 2000) hanno portato ad un progressivo

aumento del numero di specie tra le quali figurano anche entità

di nuova introduzione (Airoldi et al., 1995; Piazzi et al., 1994;

Rindi et al., 1999; Sartoni & Boddi, 1993, Sartoni et al.,

1995), il cui arrivo è sicuramente facilitato dall’intenso

traffico marittimo che interessa il litorale livornese e l’intera

area dell’arcipelago, per cui nella check-list di Rindi

et al. (2002), risultano segnalati per questo settore tirrenico

460 taxa così ripartiti: 75  Chlorophyta,

86 Phaeophyceae e 299 Rhodophyta. Importanti contributi

alla conoscenza della flora algale bentonica delle coste toscane

sono infine quelli forniti dal progetto BioMarT (2009), realizzato con il

contributo della Regione Toscana, e le indagini realizzate all'isola di Pianosa

(Arcipelago Toscano) nell'ambito di una ricerca promossa dal Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica e coordinata dall'Istituto di Biologia

ed Ecologia di Piombino. I dati raccolti durante i campionamenti effettuati

lungo le coste continentali e nelle diverse isole dell'arcipelago toscano hanno infatti determinato

un aumento sostanziale del numero dei taxa identificati

che attualmente assommano ad oltre 500 specie. E' tuttavia opportuno

evidenziare che questo valore, pur elevato, rappresenta una probabile sottostima

dell’effettiva consistenza numerica delle macroalghe presenti

in questo settore tirrenico; ulteriori indagini floristiche

da effettuarsi nell’ambito delle diverse isole, in particolare

quelle da tempo sottoposte a forme di tutela quali ad esempio Gorgona,

Montecristo e Pianosa, determinerebbero sicuramente un

incremento del numero di specie. Malgrado queste lacune la ricchezza

floristica dell’arcipelago toscano e del litorale livornese risulta

comunque comparabile con quella di altri settori del Mediterraneo

occidentale che mostrano uno sviluppo costiero più o meno

analogo quali: Baleari (Ribera-Siguan & Gomez Garreta, 1984),

Catalogna (Ballesteros, 1990), Pirenei orientali, Francia (Boudouresque

et al., 1984), Corsica (Frick et al., 1996) e Sardegna

(Cossu et al., 1992).

Chlorophyta,

86 Phaeophyceae e 299 Rhodophyta. Importanti contributi

alla conoscenza della flora algale bentonica delle coste toscane

sono infine quelli forniti dal progetto BioMarT (2009), realizzato con il

contributo della Regione Toscana, e le indagini realizzate all'isola di Pianosa

(Arcipelago Toscano) nell'ambito di una ricerca promossa dal Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica e coordinata dall'Istituto di Biologia

ed Ecologia di Piombino. I dati raccolti durante i campionamenti effettuati

lungo le coste continentali e nelle diverse isole dell'arcipelago toscano hanno infatti determinato

un aumento sostanziale del numero dei taxa identificati

che attualmente assommano ad oltre 500 specie. E' tuttavia opportuno

evidenziare che questo valore, pur elevato, rappresenta una probabile sottostima

dell’effettiva consistenza numerica delle macroalghe presenti

in questo settore tirrenico; ulteriori indagini floristiche

da effettuarsi nell’ambito delle diverse isole, in particolare

quelle da tempo sottoposte a forme di tutela quali ad esempio Gorgona,

Montecristo e Pianosa, determinerebbero sicuramente un

incremento del numero di specie. Malgrado queste lacune la ricchezza

floristica dell’arcipelago toscano e del litorale livornese risulta

comunque comparabile con quella di altri settori del Mediterraneo

occidentale che mostrano uno sviluppo costiero più o meno

analogo quali: Baleari (Ribera-Siguan & Gomez Garreta, 1984),

Catalogna (Ballesteros, 1990), Pirenei orientali, Francia (Boudouresque

et al., 1984), Corsica (Frick et al., 1996) e Sardegna

(Cossu et al., 1992).

Alcune immagini del catalogo sono state gentilmente fornite da colleghi, amici e compagni di immersione che hanno contribuito ad arricchire la parte iconografica, in particolare quella relativa alle foto in ambiente. Sempre per quanto concerne le immagini desidero ringraziare la Dott.ssa Chiara Nepi ed Egildo Luccioli della Collezione di Botanica del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze per l'assistenza nella ricerca dei campioni d'erbario e per la loro scansione, come pure il personale della Biblioteca di Scienze per la collaborazione nelle ricerche bibliografiche. Un contributo fondamentale alla realizzazione del catalogo si deve sicuramente al progetto BioMarT, finanziato dalla Regione toscana e coordinato dall'Area Mare dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ed è mio desiderio ringraziare i colleghi del Dipartimento di Livorno per l'assistenza prestata in diverse occasioni; il coordinamento per conto dell'Università di Firenze è stato curato dalla Dott.ssa Cecilia Volpi della Collezione di Zoologia "La Specola" del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, alla quale va il mio sentito ringraziamento per avermi affidato i campioni raccolti nei tre anni di attività del progetto. Devo inoltre ringraziare il Dott. Roberto Bedini, direttore dell'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino, per l'assistenza logistica fornita nel corso di una seie di campionamenti delle fitocenosi bentoniche dell'isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). In ambedue i casi l'analisi del materiale raccolto ha incrementato notevolmente il numero dei taxa identificati sulle coste continentali ed insulari della Toscana ed ha consentito la realizzazzione di una ampia documentazione fotografica al microscopio ottico ed al SEM del materiale raccolto. Le immagini al microscopio ottico sono state realizzate nel Laboratorio di microscopia ottica del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, gestito dalla Dott.ssa Graziana Fiorini, alla quale desidero esprimere la mia gratitudine per la sua disponibilità e per la collaborazione nella scansione di numerose diapositive, mentre per le immagini al SEM devo ringraziare i due tecnici del Dipartimento di Biologia incaricati della gestione degli strumenti di microscopia elettronica: Patrizio Nuti e Gilberto Montori, che tra l'altro ha realizzato il progetto grafico e curato l'impaginazione elettronica del catalogo. Vorrei poi ringraziare la Dott.ssa Caterina Nuccio alla quale sono profondamende grato per avermi accolto nei locali del Laboratorio di Ecologia e Fisiologia vegetale del Dipartimento di Biologia dopo il mio pensionamento, fornendomi lo spazio e le attrezzature necessarie per portare a termine la stesura del catalogo. Un ringraziamento speciale va al presidente del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze, Prof. Marco Benvenuti e al Dott. Lorenzo Lastrucci della Collezione di Botanica che si sono impegnati per ospitare questo lavoro nelle pagine web del Sistema Museale di Ateneo e al personale della Comunicazione e Public Engagement dell'Università per l'assistenza tecnica.